¿Podría llegar a su fin el tradicional sombrero suaceño?

Pese a que el sombrero suaceño fue protegido con la Denominación de Origen, algunas tejedoras pronostican un futuro de olvido y temen que el producto que llegó a esas tierras en los años 1820, ya no cuente con manos que le posterguen la vida.

Por: Caterin Manchola

La falta de relevo generacional, escasez de oferta de materia prima y bajos precios, preocupan a las tejedoras suaceñas. El muy reconocido, a nivel nacional e internacional, sombrero suaceño, es un legado ancestral proveniente del Perú y entorno a él se ha tejido la historia de este municipio al sur del Huila; pero quienes lo elaboran “se están llevando el conocimiento a la tumba”.

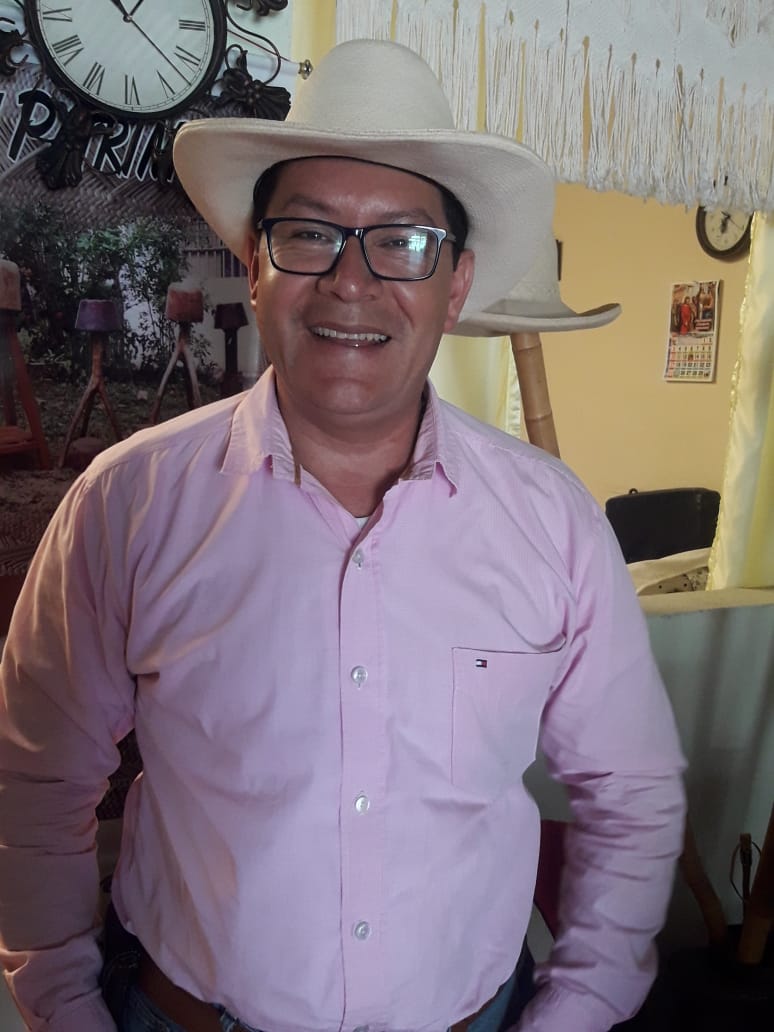

En la vereda El Guayabal, a 20 minutos del casco urbano de Suaza, residen alrededor de 30 artesanas dedicadas exclusivamente a este oficio que es herencia de sus antepasados, lo llevan en su corazón y ADN, y creen que nacieron para tejer. Pero también pronostican un futuro de olvido: “esto tenderá a acabarse porque a la juventud no le gusta, no saben y no les da por aprender”, lamentó Helena Muñoz. Un sombrero para persona adulta requiere 5 docenas de palma de iraca. En la foto Gladis Betancourt.

Un sombrero para persona adulta requiere 5 docenas de palma de iraca. En la foto Gladis Betancourt.

Proceso

Para recordar y dejar plasmado algunos de los pasos más importantes en la elaboración de este producto insignia, narraron algunos de los pasos y con ello también las dificultades que se tienen desde la obtención de la materia prima, hasta la comercialización del producto final. Algo en lo que el clima, color y hasta si es hembra o macho la palma –como le llaman-, trae consecuencias.

De la primera se puede obtener un material suave y sedoso, más delgado, pero más corto. Y del segundo, que es la palma más frondosa y grande, un cogollo más largo y con más hebras, pero este es más amarillo y la paja menos fina.

Para elaborar el suave y fino sombrero se necesita comenzar por la mariposa, un tejido especial dividido en cuatro partes, y que los otros sombreros no lo traen. “Uno lo va trabando en forma de cruz. Se continúa con el plato, posteriormente con la copa, y de último la ala”, resumió el proceso de varias semanas, Gladis Betancourt.

Según las medidas del sombrero se añade más paja. Y existen diferentes tejidos; la canaleta, calado y tradicional.

Los dos primeros también son sombreros suaceños porque son hechos con la misma iraca, pero difieren en el tejido frente al tradicional, indicó la artesana.

En este proceso, las tejedoras que han dedicado su vida al oficio y por ende cuentan con gran experiencia, tardan entre tres semanas y un mes en la elaboración de uno para persona adulta.

Si es mediano tres semanas, pero “si es un sombrero de 8 o 10 centímetros de ala, uno se gasta un mes porque se utiliza más cantidad de paja”, explicó.

Pero en el caso de las personas que están iniciando a tejer, pueden tardar entre dos y tres meses, según comentó Gladis Betancourt. “Uno porque ya es antiguo, y conoce, teje alrededor de 8 horas diarias. Uno se levanta y hace el oficio y comienza a tejer, luego almuerza y sigue hasta la noche”.

Pero por ejemplo en sus comienzos, tardaba meses.

Con gracia recuerda que su primer sombrero lo hizo a la edad de 10 años y contó con ayuda de su abuela, María de la Cruz Soto, y madre, Lucélida. Y también fruto de lo que como niña veía mientras ellas tejían; la correa fue una de las primeras cosas que aprendió a elaborar.

“Fue para un adulto, y perfecto, perfecto, no me quedó. Pero me resultó bueno porque ellas me enseñaban”, comentó.

Luego de hacer este primer sombrero, tardó varios meses en comenzar a elaborar otro pues la escuela le limitaba en tiempo.

Pero posteriormente decidió continuar y “entre más tejía, más bonitos me comenzaron a quedar”.

Para ese tiempo el número de tejedoras era mucho mayor al que hay actualmente, es una de las cosas que lamentó. Y es que en suaza según Gilberto Cabrera Jacobo, docente conocedor del tema, hay alrededor de solo 90 artesanas, pues las condiciones para vivir de este oficio no son las mejores. Incluso hay más en Acevedo y Guadalupe que también figuran en el Valle de Suaza.

“El reto es de nosotros, de saber qué hacer con ellas y aprovechar ahora que están”, dijo.

Y según quienes viven de este oficio, actualmente las trabajadoras son mujeres adultas de 50 años en adelante, “las jóvenes como que no les gusta e interesan por aprender”. Eso ha hecho que se haya reducido la mano de obra, sostuvieron.

Se agota la palma

Pero además de la falta de relevo generacional, la palma de iraca, materia prima con la que se elaboran los sombreros, ha escaseado notablemente.

Helena Muñoz, recuerda que anteriormente había sombreros muy finos, que duraban entre 25 y 30 años. “Pero ahora desde el proceso de la mata, ya las plantas no se cuidan como se cuidaban antes”. Dijo que por ejemplo es necesario el sombrío de la palma, ojalá en cuenca de rio y bajo guadua para que el material salga de mejor color y extensión. 5 docenas de palma valen alrededor de 30 mil pesos. En la foto, Helena Muñoz.

5 docenas de palma valen alrededor de 30 mil pesos. En la foto, Helena Muñoz.

Pero “ahora el sombrío es de cualquier árbol y que el suelo sea húmedo”.

Las condiciones climáticas también inciden en el producto final, agrega la artesana. Mencionó que cuando hace demasiado verano el material sale menos sedoso, más tosco y menos manejable para tejer. Y el color tampoco es el mismo como cuando se está en tiempo de lluvia. La palma de iraca es silvestre, nace a la ribera de los afluentes, entre los 1.000 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.

La palma de iraca es silvestre, nace a la ribera de los afluentes, entre los 1.000 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.

La cantidad necesaria para elaborar un sombrero para adulto la miden por volumen, en la elaboración de uno requieren alrededor de 80 cogollos de paja.

Pero el problema radica en que “uno sale, la corta y ella se acaba. Entonces toca darle un tiempo para que vuelva a salir. Por eso hay ocasiones en que la compramos, y otras la conseguimos en las fincas de nosotros, que ya bregamos en conseguirla porque es muy poco lo que se da. Y de la que hay es muy poco lo que sale bonita, como para trabajarla porque las personas no la cuidan sino que la va cortando”.

“La palma se va a acabar”

Continuo explicando que el lapso de tiempo para que una palma crezca y esté lista para que se le puedan cortar los cogollos es de un año. Pero esto toda vez que se esté “limpiándola, echándole agua… bien tenidita”, advirtió.

Después de cortada se debe esperar hasta el mes para que la planta vuelva a ser útil.

En esa misma línea, Gilberto Cabrera Jacobo, docente de Suaza, agregó que “si en este momento se extendieran las ventas, no habría cómo suplir la demanda”. Y que no hay un proyecto en el que se esté trabajando por las calidades del suelo requeridos para sembrar la iraca. Como tampoco estudios donde se garantice que está mejor una que otra.

Para Jorge Perdomo, biólogo de la universidad de la Amazonia, se debe apostarle a la divulgación del fortalecimiento de estos productos, pero además la “recuperación de la materia prima que está desapareciendo por diferentes factores antrópicos, que no solamente afectan a estas especies, sino también a todos los ecosistemas estratégicos del municipio”.

Añadió que lo que normalmente era un recurso que se encontraba a 10 o 15 minutos de las casas de las tejedoras, ahora se haya a una o tres horas de camino.

El cogollo pasa por diferentes procesos para lograr finalmente obtener las hebras, que incluso se cocinan y lavan, y se cuelgan en cuerdas para retirar el agua. Este proceso tarda tres días. Luego las artesanas seleccionan el material pues de esto depende el producto final.

Intermediarios

Como si fuera poco, otra de las dificultades que afrontan se encuentra al momento de comercializar el producto.

Aunque la denominación de origen la expidió la Superintendencia de Industria y Comercio buscando salvaguardar la industria del sombrero, “aún las artesanas no sienten un favorecimiento especial”, dijo el docente.

Y sostuvo que han sido los intermediarios y otros, quienes también manipulan los precios, los que han salido favorecidos con este.

“Aquí hay unos compradores que son los que comercian el sombrero; lo tallan, arreglan y venden. Pero nos los están pagando muy barato. Si nos ponemos a analizar el tiempo que gastamos y todo lo que invertimos, la verdad estamos perdiendo mucho porque un sombrero se hace grande, bien bonito y fino, pero más de $300 mil no nos dan por él. Ellos –los intermediarios- los golpean, tallan y arreglan y salen al mercado a venderlo en un millón de pesos”, explicó una de las tejedoras.

“Nosotras que somos las que trabajamos e invertimos todo el tiempo, no estamos haciendo mucho”, refiriéndose a las ganancias.

Sin embargo también dijo que hace algunos meses el Gobierno Departamental les concedió algunos instrumentos que facilitarán la venta directa. Pero estas no han llegado, se encuentran en proceso.

Legado

El sombrero de Suaza comenzó a formalizarse como artesanía a nivel del sur del Huila entre 1820 y 1840, “llegó por los lados de lo que hoy es Nariño y proviene de una población indígena llamada Jipijapa de origen peruano. Inclusive llegó con ese nombre”, narra Gilberto Cabrera Jacobo.

Comenzó a organizarse en las costas y luego en el interior del departamento, y aunque también buscó hacia el viejo Tolima, se acentuó más en el Huila, en algunos municipios. En el Tolima se alcanzó a fundar escuelas para que las señoras tuvieran algo qué hacer en la casa, pues en ese tiempo la mujer trabajaba en labores domésticas. Esta misma situación también se presentó en el Huila y por ello se comenzó a ir formalizando este arte.

En Timaná, el municipio más viejo del Huila, y Elías. Como igualmente en Suaza, Acevedo, Guadalupe, e inclusive en Pitalito también hubo personas que en su momento tejieron.

Pero finalmente habría de tener su arraigo en el municipio de Suaza.

Inicialmente le decían el Sombrero de Panamá, dado que los intermediarios comenzaron a comercializarlo por medio de la construcción del Canal de Panamá. Se tiene conocimiento que llegó también a Costa Rica y México.

Sin embargo, por esta región se continuó llamando Sombrero Suaceño, conociéndose como elaborado a base de Nacumá o toquilla, nombres con los que también se conoció la palma de iraca.

Hacia 1920 fue uno de los momentos más importantes para la comercialización del sombrero, por medio de las exportaciones que comenzaban a abrirse paso y traspasar frontera.

“Ya no tenían solamente las mujeres sino también los hombres”.

Aportó en buena parte a la economía de Suaza entre 1940 y 1960, pero comenzó a disminuir con la llegada de otras actividades. Los hombres dejaron de tejer y se dedicaron a otros oficios.

La realidad de ahora para Gilberto Cabrera Jacobo, es que las artesanas “Se están llevando el conocimiento a la tumba”.

“Nosotros no tenemos ese talante de arraigo, comenzando que ni lo usamos, no nos sentimos orgullosos de tener un sombrero de Suaza. Somos muy ajenos a ello entonces desde allí comienza todo, porque yo pienso que uno debería usar su sombrero, comprárselo a la artesana directamente”, señaló.

“El Sombrero de Suaza ha sido un legado ancestral, ha venido con una historia, trascendencia de generación en generación que se ha ido quedando en el tiempo. Es un vínculo entre las personas y economía (…) y no podemos dejarlo caer”.

Gilberto Cabrera Jacobo.

El docente de Suaza, se encuentra trabajando en un proyecto para hacer frente a esta problemática.

Por parte de la Secretaría de Educación de la Gobernación del Huila, se estuvo empleando un proyecto con el que se buscaba que los niños y niñas del departamento aprendan sobre estas artes. Este proceso ya se ejecutó en Suaza durante 100 horas, pero las artesanas se encuentran a la espera de que se continúe ejecutando.

Foto cortesía Tusemanario.